当动画课堂的屏幕变成海洋馆的弧形穹顶,当角色设计的画板映出鹈鹕俯冲捕鱼的动态剪影,一场“会呼吸”的教学改革正在石家庄动物园上演。

2025年3月28日,数字艺术设计系将《动画运动规律》、《角色设计》两门核心课程搬进动物王国,通过“观察-解码-创造”的沉浸式研学,让艺术教育从陆地延伸至海洋,从理论跃入实践,更在专业学习中埋下了“思政育人”的种子。

活动由系专业教师夏邢飞带队,携手中韩教研室主任李洁、教师武翼飞以及辅导员邱涵、黄晓晨,共同带领2024级动漫设计(中韩)专业的两个班级学生前往5A级园区石家庄动物园。

武翼飞老师带领学生探访石家庄动物园文创中心"石动萌主",沉浸式体验IP孵化实战全流程——从创意设计到生态叙事构建。文创中心王经理向同学们详细讲解了石家庄动物园与我校携手共创的动物形象及周边产品。

以马来熊为原型的"小石头",东非黑白疣猴为原型的"墨宝",卷羽鹈鹕为原型的"吞吞",皆化身生态宣传大使,通过设计科普漫画、联名文创及沉浸式体验产品,将生物多样性知识转化为可触摸的创意符号。这些萌态可掬的IP形象更构建起情感纽带,以"寓教于乐"的方式助力生态教育,使珍稀动物保护理念化作年轻人热衷传播的文化符号,持续扩大城市生态品牌的影响力。

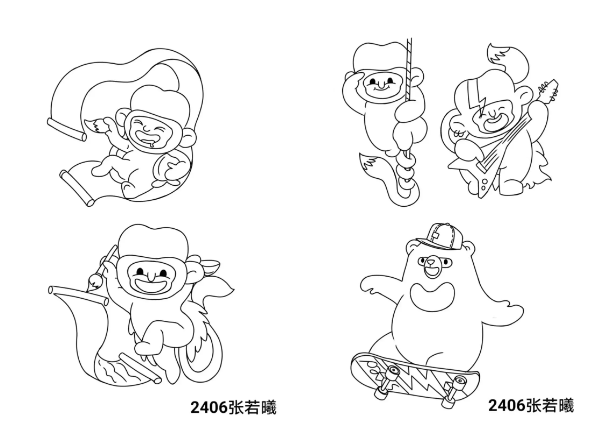

课堂小练习

“动画师要做的不仅是模仿动作,更要捕捉生命的韵律。”在马来熊展区前,教师指着熊掌抓取食物的连贯动作,向学生拆解《动画运动规律》中“力量传递”的核心逻辑;学生们用高速镜头记录鳄鱼爬行时脊柱的S形波动,逐帧分析“重心偏移”对爬行动物动画的驱动原理;在疣猴园区,他们速绘猴群跳跃时的肢体舒展角度,将灵长类的敏捷转化为游戏角色的动态设计语言。

课堂小练习

通过观察动物运动的过程,引导并鼓励学生以动物的视角展现它们的生活,学会尊重每一个生命,理解动物的生存需求和情感,培养学生的同理心和关爱动物的意识。

结合动物的栖息环境,讨论人类活动对生态环境的影响,引导学生树立生态文明意识,增强保护环境的责任感。在今后的动画作品中,可以加入环保主题,如呼吁人们减少污染、保护动物栖息地等,通过艺术作品传递环保理念。

未来,数字艺术设计系将持续拓展“动态课堂”维度——草原的奔跑、深海的涌动、雨林的呼吸,都将成为Z世代动画人的创意基因库。真正的教育,在于引导学生运用技术修复生态裂痕,借助艺术重塑人与自然的情感纽带。正如教研室主任所总结的:“最好的动画不在渲染器里,而在对万物生灵的共情中;最动人的设计不在数位板上,而在天地人的和谐共生里。”