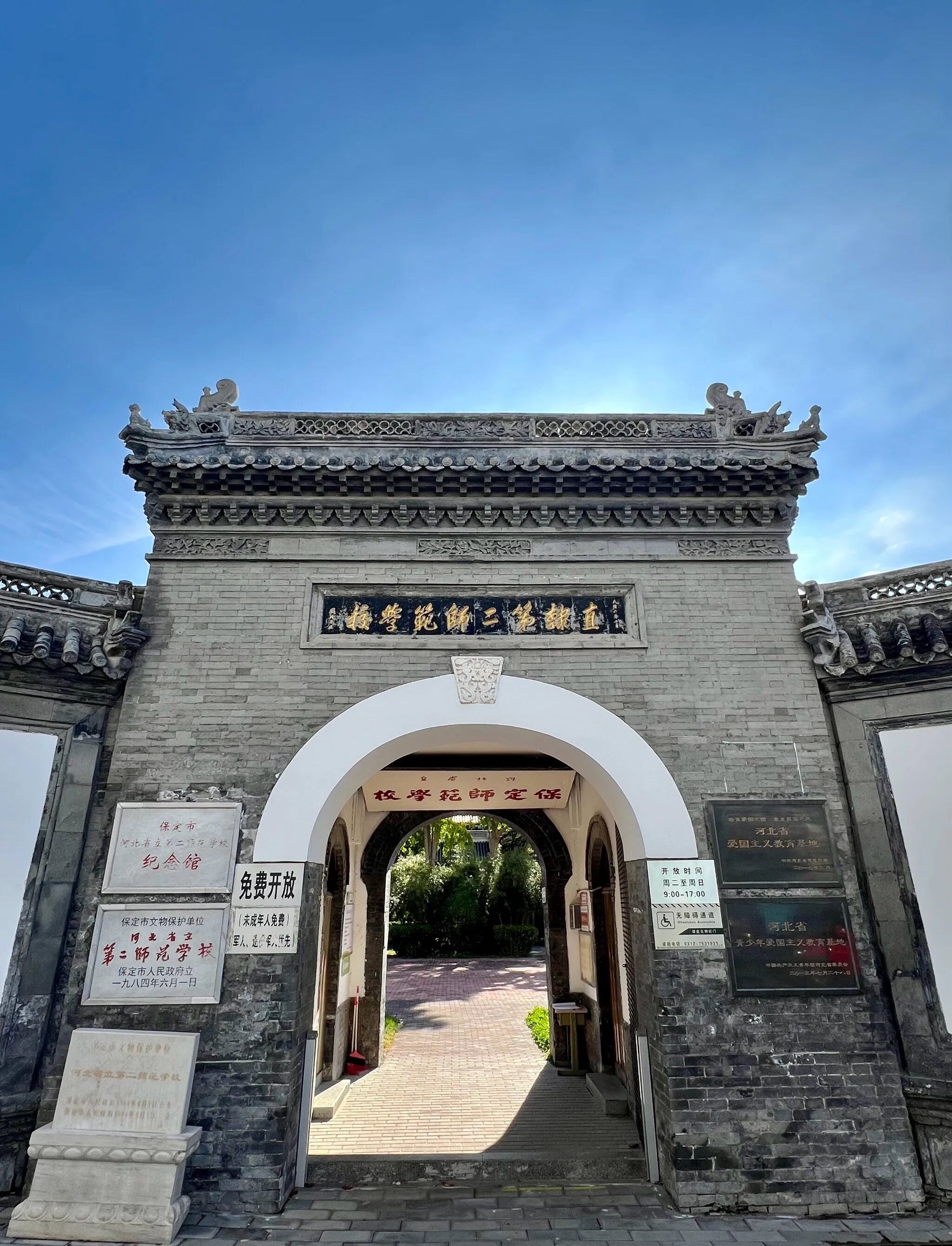

当历史的烽烟掠过燕赵大地,总有一处精神坐标在时光长河中熠熠生辉——坐落于保定市莲池区的河北省立第二师范学校纪念馆,这座被称作“红二师”的百年学府旧址,不仅承载着中国近代师范教育的薪火传承,更铭刻着1932年“七·六”护校斗争中13位烈士以青春热血铸就的信仰丰碑。从1904年清末“保定初级师范学堂”的琅琅书声,到革命年代成为北方革命策源地的星火燎原;从新中国成立后培育万千教育栋梁的默默耕耘,到今日以“声光电”科技重现历史场景的沉浸式展陈,这座省级爱国主义教育基地,正以跨越世纪的精神对话,向每一位到访者诉说着何为“教育报国”的赤子初心。今天,让我们一起走进保定第五站——河北省立第二师范学校纪念馆。

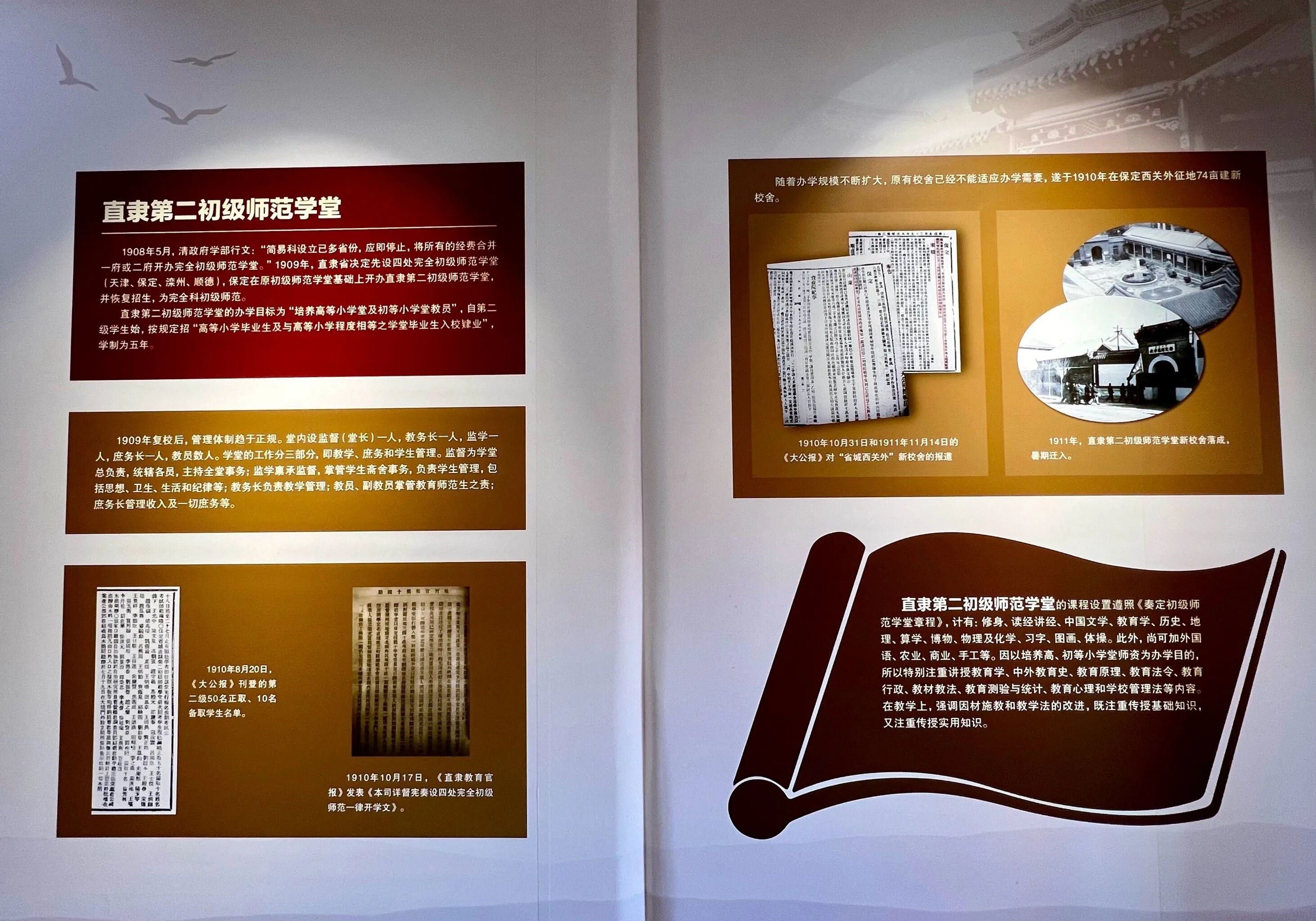

纪念馆共有16个展室,分为四个部分:第一部分启迪民智、严谨治学,介绍了1904—1912年学堂初设阶段的办学情况;第二部分革新体制、思潮涌起,介绍了20世纪20年代二师的教育改革以及在民主思想和学术自由影响下二师师生的思想觉悟情况;第三部分投身革命、献身真理,介绍了五四运动后二师成为河北地区革命策源地,师生开展轰轰烈烈爱国护校斗争及抗日救亡运动的情况;第四部分不忘初心、弘扬传承,介绍了新中国成立后“红二师”为国家建设培养大批教育教学骨干力量和社会人才的情况。

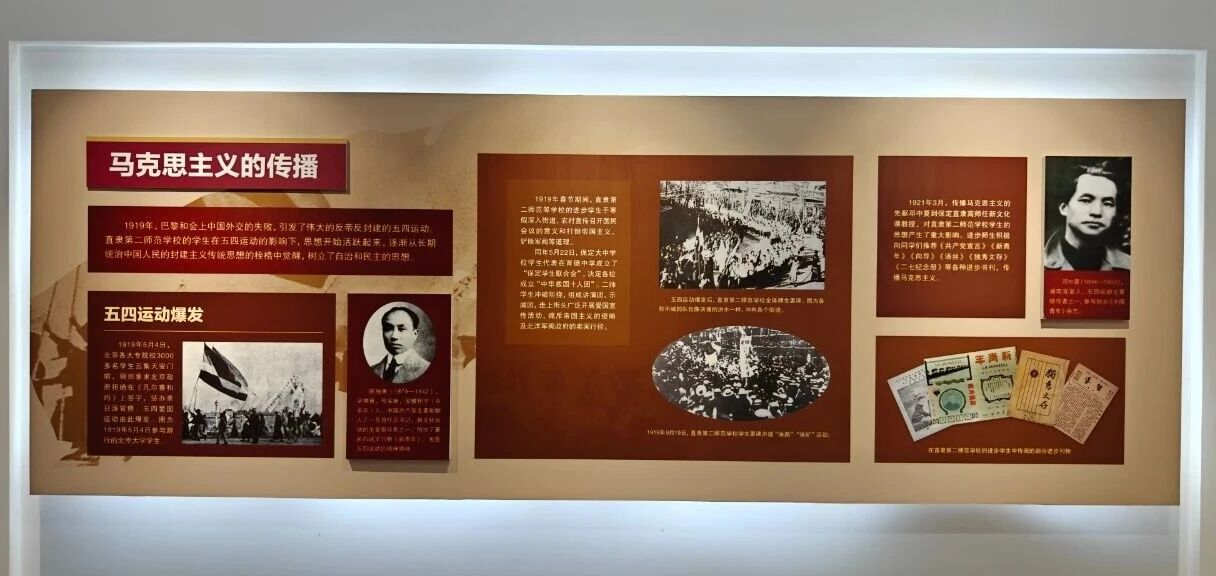

河北省立第二师范学校是一所具有革命传统的学校,1923年建立共产党组织,1931年中共保属特委设在该校。当时学生、教员中的共产党员、共青团员、“左联”等进步组织的成员约占全校总人数的80%以上。从1923年到1932年“七·六”护校革命斗争前夕,二师的中共党员和共青团员,响应党的号召,利用寒暑假回乡时间,深入到河北省53个县的农村,联系贫苦农民,组建农民协会,举办平民学校、农民夜校、冬学,宣传马克思主义,传播革命火种,发展党团员,建立党团基层组织,共计在29个县建立了党支部。这是二师对河北省党的早期建设所作出的具有开拓性的重要贡献。因此,二师成为中共保定地方党组织的活动基地,成为河北省广大地区的革命活动策源地和领导革命运动的核心地,故有“北方小苏区”的美誉。

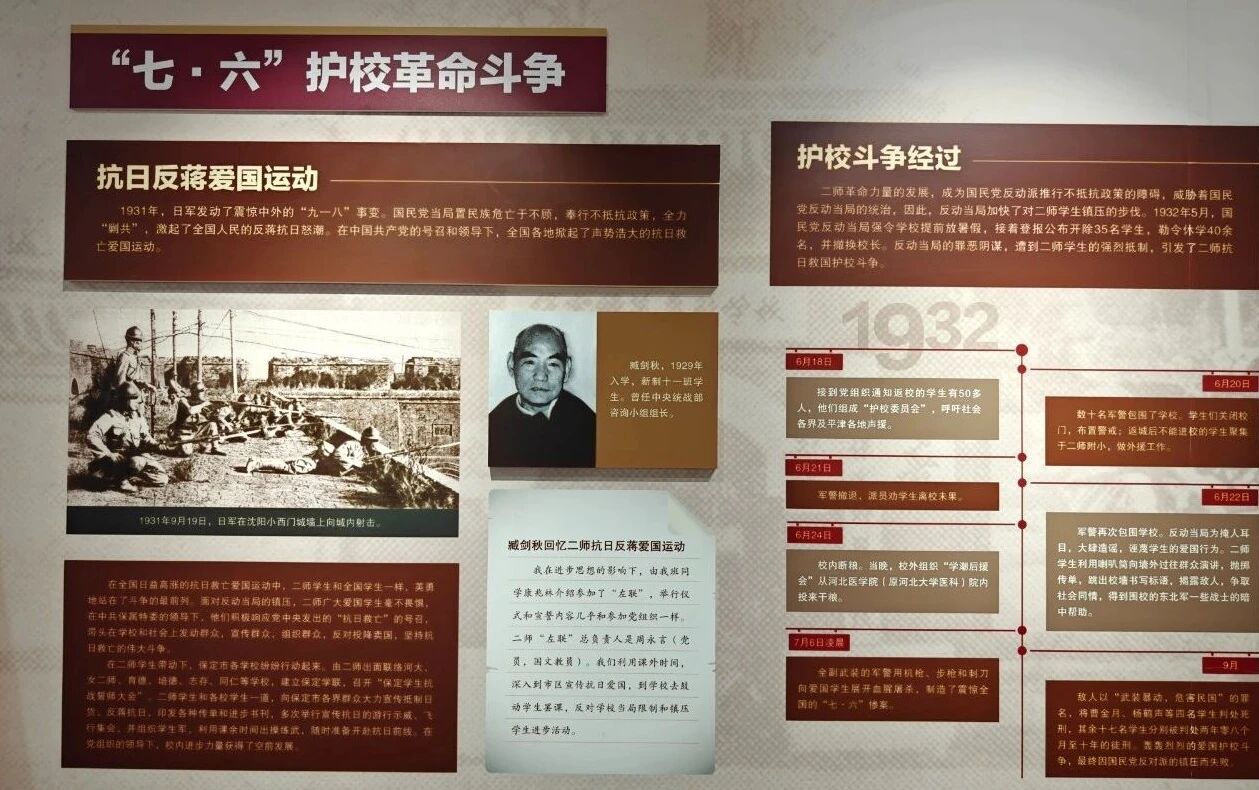

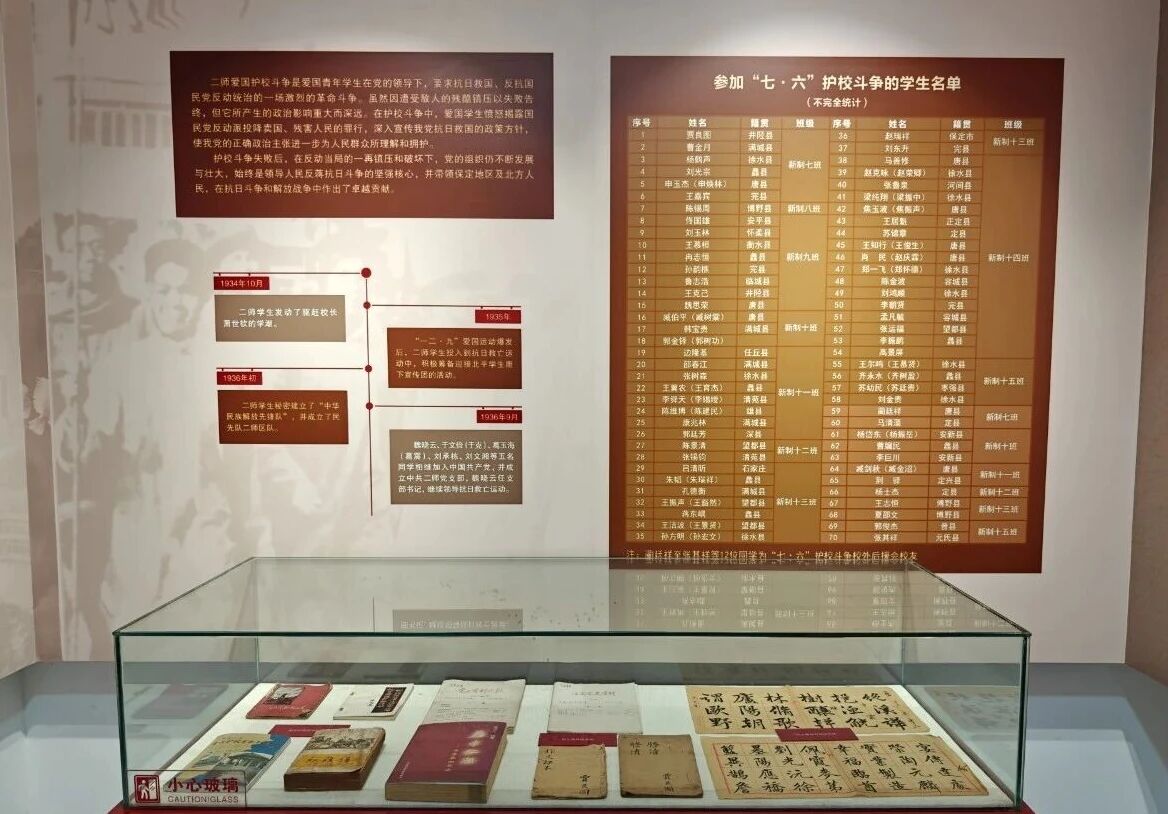

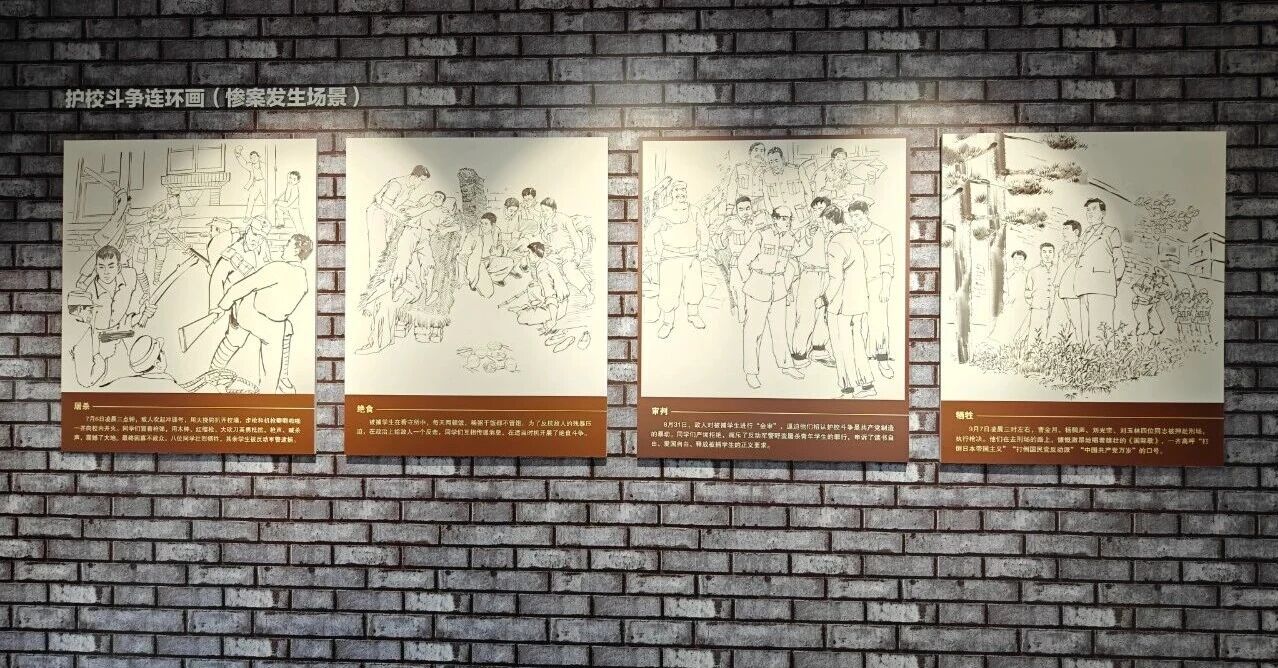

九一八事变后,该校学生在党的领导下,积极进行抗日救国宣传,并组织学生军,准备开赴抗日前线。1932年春国民党当局先后逮捕和开除学生几十人,并勒令提前放暑假,学生们为维护民主权利,成立了护校委员会,遭到国民党当局残酷镇压,酿成“七·六”惨案。1950年10月,中共河北省委、省政府在学校东南隅的荷花池畔建纪念亭,亭中央矗立着汉白玉纪念碑,碑阳篆刻“保定第二师范七六殉难烈士纪念碑”15个大字,碑两侧刻有贾良图、曹金月、杨鹤声等13位烈士传略,碑阴刻有“七·六”惨案经过和烈士英雄事迹。

二师毕业生、著名作家梁斌根据“七·六”护校革命斗争创作的名著《红旗谱》和《播火记》,影响了一代又一代青少年。在小说《红旗谱》中,梁斌以大量篇幅,逼真而细腻地描写了学潮全过程,真实地再现了二师学生与反动派展开殊死斗争的风貌。二师教员李英儒创作的长篇小说《野火春风斗古城》,成为当代红色经典名篇,甚至被搬上了银幕,影响了一代又一代人。

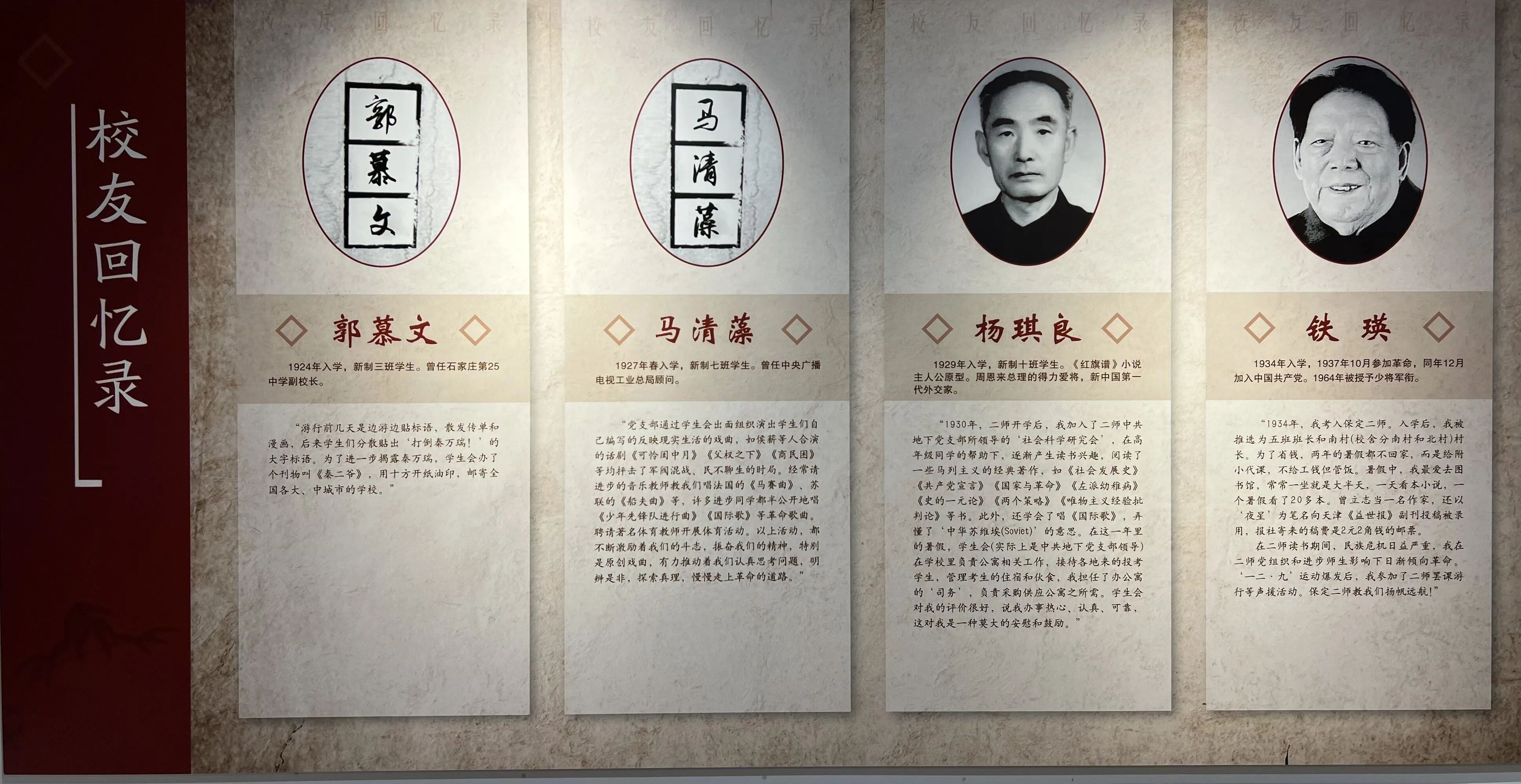

二师治学严谨,黎锦熙、潘梓年、武新宇、李苦禅、周永言、郑志、贺文玉、李英儒等著名学者、作家,都曾受聘于学校任教,为中国革命和新中国建设培养造就了大批优秀人才。毕业生中有现代教育家丁浩川,著名作家梁斌,著名科学家郭晓岚,中国工程院院士、副院长师昌绪,全国特级教师王企贤等。